あなたは「インパクトのある絵」を描きたいと思ったことはありませんか?

どれだけ時間をかけて丁寧に仕上げても、なぜか印象が薄く感じたり、思ったように注目されなかった経験は、多くのクリエイターが抱える悩みです。

この記事では、インパクトのある絵を生み出すための具体的なテクニックや構図、配色のコツ、注目される理由まで網羅し、誰でも魅力的な作品を描けるヒントをお伝えします。

今より一歩先の表現を手に入れたい方は、ぜひ続きをご覧ください。

インパクトのある絵を描くための具体的なテクニック

インパクトのある絵を描くには、テクニックを意識した表現が欠かせません。

一瞬で人の心に残る作品を生み出すためには、構図や色使い、視線誘導などの工夫を積み重ねることが大切です。

どんなジャンルの絵でも応用できる基本的なポイントから、意外性を取り入れるコツまで幅広く知っておきましょう。

大胆な構図の選び方

インパクトを与えるには、普段あまり見かけない大胆な構図を選ぶことが効果的です。

たとえば、被写体に極端に寄ったアップや、下から見上げるアングル、画面の端に被写体を配置する方法などがあります。

絵の主題が画面いっぱいに広がることで力強さを演出できます。

また、動きのある構図や遠近感を強調することで、見る人の視線を引きつけることができます。

強いコントラストの使い方

インパクトのある絵には、明暗や色彩のコントラストを活かすことが重要です。

| コントラストの種類 | 効果 |

|---|---|

| 明暗コントラスト | 陰影をはっきりつけて立体感を強調する |

| 色彩コントラスト | 鮮やかな色や補色を組み合わせて目を引く |

特に明るい部分と暗い部分を思い切って分けると、絵全体が引き締まり、迫力が増します。

重要な部分だけを強調したい場合にも有効です。

印象的な配色のポイント

人の印象に残る配色を意識しましょう。

補色やビビッドカラーを使うと、色どうしがぶつかり合い、独特の緊張感が生まれます。

一方で、同系色の中にアクセントカラーを加えると、全体が調和しつつも強くポイントが浮かび上がります。

- 赤と緑、青とオレンジなどの補色の組み合わせ

- ベージュに鮮やかな黄色を一点だけ使う

- モノトーンの中にひとつだけビビッドな色を加える

シーンや伝えたい雰囲気によって配色を選び分けてみましょう。

目を引くモチーフの設定

何を主役にするかで絵の印象は大きく変わります。

非日常的なモチーフ、動物や人物の大胆なポーズ、特徴的な表情など、見る人の興味を引きやすいものが効果的です。

ストーリー性を持たせたり、日常的なものをあえて大きく描いたりすることで、印象的なモチーフを演出できます。

絵のテーマを明確にしてみましょう。

視線誘導の工夫

どこに注目してほしいかを意識しながら構図や線、色を使うと作品のメッセージが伝わりやすくなります。

主役に向かうラインや光、手前から奥へと導く遠近法、背景のぼかしなどで自然な視線誘導が可能です。

余白を作ることで注目エリアを引き立たせる方法も効果的です。

目の動きをデザインすることで、一層インパクトが強くなります。

意外性のある表現手法

見る人の予想を裏切る表現を盛り込むと、より強烈な印象を残せます。

たとえばリアルな世界に突然抽象的な要素を加える、日常の風景を非現実的な色彩で描く、誇張やデフォルメを入れてみるなどの工夫がおすすめです。

意外性によって絵の世界観やストーリーの想像を掻き立てます。

一瞬で惹きつけるディテールの入れ方

注意を引きたい部分にだけ細かい描き込みをすることで、見る人の視線を引き寄せることができます。

たとえば、人物の目や小物、花の繊細な部分など、一部に集中してディテールを入れるのがおすすめです。

その他の部分をあえてシンプルにまとめることで、細部の美しさや存在感がぐっと引き立ちます。

メリハリを意識したディテール表現で、絵全体のインパクトを向上させましょう。

インパクトのある絵が注目される理由

インパクトのある絵は、私たちの目を引きつけ、強烈な印象を残します。

その魅力は多くの場面で評価され、美術だけでなく広告やSNSなど、日常のさまざまなシーンで活用されています。

なぜ人々はインパクトのある絵に惹かれるのか、その理由を考えてみましょう。

視覚的な印象の強さ

インパクトのある絵は、鮮やかな色づかいや大胆な構図で見る人の視線を集めます。

一目見ただけで他の絵とは違う存在感を示すため、アート展やポスターでもよく目立ちます。

視覚的なインパクトを与える要素には、以下のようなものがあります。

- 鮮やかな色彩

- ユニークな形やデザイン

- 大胆なサイズや対比

これらの要素が組み合わさることで、見る人の興味を引きつける効果が生まれます。

感情に訴えかける表現

インパクトのある絵は、見た人の心に直接語りかける力を持っています。

嬉しい、悲しい、驚きなど、強い感情を引き出す表現が特徴です。

アーティストは色や形、表情などを使い分け、観る人に感情的なリアクションを促します。

| 表現技法 | 引き起こす感情 |

|---|---|

| コントラストの強調 | 驚き・緊張感 |

| 温かみのある色 | 安心・幸せ |

| 鋭い線 | 興奮・エネルギー |

感情に響く表現は、絵を印象的にし、記憶に残す大事な要素となります。

記憶に残るビジュアル効果

インパクトのある絵は、他の作品に比べて長く記憶に残りやすいという特長があります。

鮮烈なビジュアルや独自性のあるデザインは、見る人の脳に強く焼きつきます。

そのため広告やブランドデザインにも多く活用され、情報を効果的に伝える重要な役割を果たします。

インパクトのある絵によく使われる構図のアイデア

インパクトのある絵を描きたいとき、ただモチーフを配置するだけではなく構図の工夫がとても大切です。

見る人の目を引きつけ、記憶に強く残るためには、画面全体のバランスや視線の誘導を意識した構図のアイデアを取り入れるとよいでしょう。

よく使われる代表的な構図を知り、自分の作品に活かしてみてください。

三分割構図

三分割構図は、画面を縦横それぞれ三等分し、分割線や交点に重要なモチーフを配置する手法です。

この構図を使うと、視線の流れが自然に導かれ、絵全体のバランスが美しくなります。

例えば、風景画の場合は地平線を横の三分割線上に、人物画の場合は目や顔を縦横交点付近に配置すると、とても安定感が出ます。

- 視線誘導がしやすい

- バランスのよい配置が簡単

- 被写体が引き立つ

写真やイラスト初心者でも使いやすいので、まずは三分割構図を意識してみると良いでしょう。

シンメトリー構図

シンメトリー構図は、左右または上下に対称を意識してモチーフを配置する技法です。

この構図は、見ている人に落ち着きや力強さを感じさせる効果があります。

| 特徴 | メリット | 使われる場面 |

|---|---|---|

| 左右対称や上下対称に配置 | 静けさや安定感、印象的な強さを演出 | 建築、風景、ポートレート |

ほんの少しだけ対称からずらすことで独特の緊張感や個性をプラスすることもできます。

インパクトを出したいときにぜひ取り入れてみましょう。

大胆なクローズアップ

大胆なクローズアップは、モチーフの一部や細部を画面いっぱいに大きく描くことで、強烈な印象を与える構図です。

表情や小物、動物の目など、細かな部分に視点を絞ることで、観る人に強く印象づけることができます。

この構図を使うことで、普通に全体を描くだけでは出せない迫力や個性を表現することが可能です。

一味違うインパクトを求めるときは、思い切り寄ってみるのもおすすめです。

印象に残る配色のパターン

インパクトのある絵を作るうえで色選びは重要なポイントです。

印象に残る配色にはいくつかパターンがあり、それぞれ違った効果を持っています。

ここでは主な配色パターンについて紹介します。

ビビッドカラーの活用

ビビッドカラーとは、鮮やかで強い発色を持つ色のことです。

赤や青、黄色など原色に近い色は見る人の目を引きやすく、力強いインパクトを演出します。

ビビッドカラーをうまく使うことで、作品全体がパッと目に飛び込んでくるような印象が生まれます。

- 主役となるモチーフに使う

- 背景と近い色を避け、明確な差をつける

- アクセントとして部分的に取り入れる

これらを意識すると、作品にリズムやメリハリが生まれ、より印象深い仕上がりになります。

補色の組み合わせ

補色とは、色相環で正反対に位置する色のことです。

例えば赤と緑、青とオレンジ、黄と紫が代表的な補色の組み合わせです。

補色同士を並べると、お互いの色が引き立て合い、ダイナミックな印象になります。

| 主色 | 補色 | 印象 |

|---|---|---|

| 赤 | 緑 | 強い対比で目立つ |

| 青 | オレンジ | 活気があり爽やか |

| 黄 | 紫 | ドラマティックな印象 |

このように補色を意識して配色を組み立てることで、個性的で印象的な絵を作りやすくなります。

モノクロームのアクセント

モノクローム配色は1つの色とその明暗だけで構成された配色です。

シンプルで洗練された雰囲気を出すことができます。

その中に1点だけ違う色をアクセントとして取り入れると、その部分が非常に目立ち記憶に残りやすくなります。

例えば、白黒の絵の中で赤だけを使った部分があると、その赤はとても印象に残ります。

モノクローム+アクセントカラーの手法は、静と動のコントラストも生み出しやすく、感情表現にも有効です。

配色を悩んだときは、まずモノクロでまとめてから、アクセントになる色を一色追加してみるのもおすすめです。

インパクトのある絵に仕上げるブラッシュアップのコツ

インパクトのある絵に仕上げるためには、描き始めだけでなく仕上げの段階でも様々な工夫が必要です。

思い通りの強い印象を与えるためには、仕上げの過程で自分の作品を客観的に見直すことがとても大切です。

ここでは、絵をさらに印象的にブラッシュアップする上で意識したいポイントを解説します。

不要な要素の削減

インパクトのある絵を目指すとき、まず考えたいのが「どの要素が本当に必要か」です。

絵にあれこれ盛り込みすぎると、伝えたいテーマや魅力がぼやけてしまいます。

完成間近で一度全体を見直し、「この部分がなくても成立するのでは?」と問いかけてみましょう。

- メインモチーフ以外の装飾や小物

- 背景の細かすぎる描き込み

- 色数が多すぎる場合の整理

上記のようなポイントを意識しながら、インパクトを損なう要素を思い切って省くことが大切です。

絵に残すべきポイントが明確になれば、その分メッセージ性がより伝わりやすくなります。

ディテールとラフのバランス

細部まで丁寧に描き込めばインパクトが増す、と思いがちですが、実は全体のバランスが大切です。

ディテールを描きこむ箇所と、あえてラフな仕上げに留める箇所をうまく使い分けると、視線の誘導やメリハリが生まれます。

| エリアの種類 | おすすめの仕上げ | インパクトの効果 |

|---|---|---|

| 主役(見せ場) | 細かいディテールをしっかり描く | 視線が集まりやすい・印象に残る |

| 背景や脇役 | ラフまたは最小限の表現 | 主役が際立つ・すっきりした画面になる |

綿密な部分とざっくり表現する部分をうまく切り替えることで、作品全体の印象がさらに強くなります。

最終チェックのポイント

仕上げの際には、冷静に客観的な視点で自分の作品を見返すことが重要です。

納得のいくインパクトを持たせるためには以下の点をチェックしましょう。

- 遠目で見た時も主役がはっきりわかるか

- 色や明暗に一貫性があるか

- 余白が活かされているか

- タイトルやコンセプトに沿った仕上がりか

また、鏡に映す・画像を反転する・他人に見せて意見をもらうという方法も有効です。

最終チェックを丁寧に行うことで、自信をもって「インパクトのある絵」と自負できる作品に仕上げましょう。

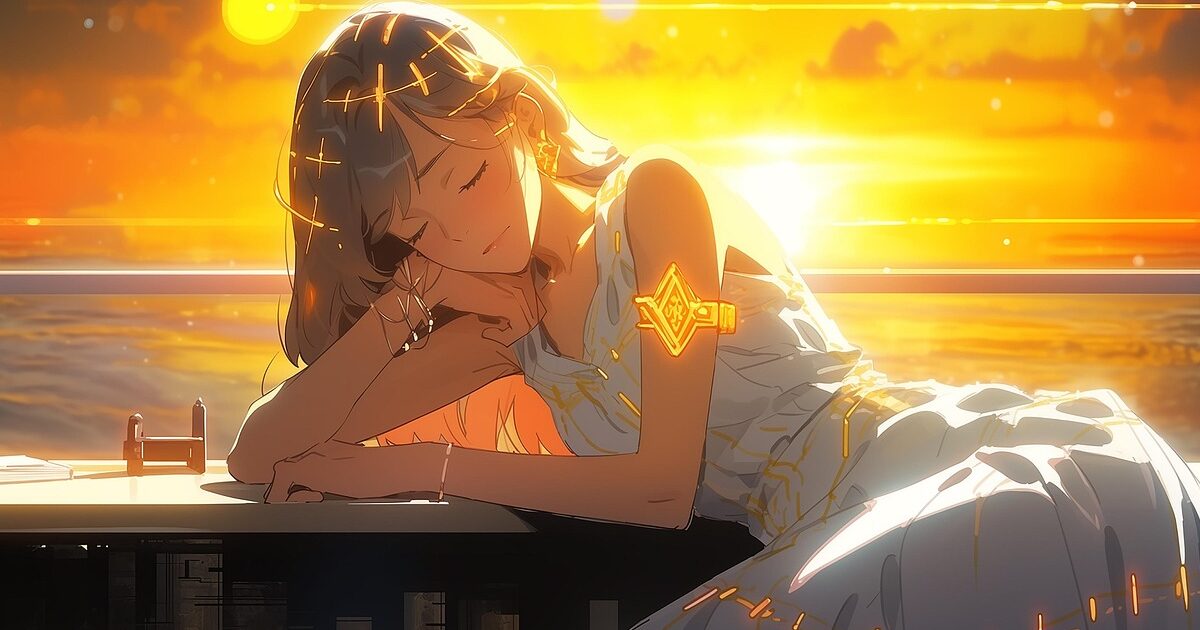

心に残るインパクトのある絵の参考作品

インパクトのある絵は、見る人の心に強く印象を残します。

その効果はジャンルや表現方法によってさまざまですが、短時間で感情を揺さぶったり、記憶に深く刻まれる力があります。

ここでは、漫画イラスト、現代アート、ポスターや広告という3つの分野から、特に刺激的で話題になった事例を紹介します。

漫画イラストの刺激的な例

漫画イラストはそのストーリー展開やキャラクター表現によって、驚きや感動を与える名シーンが多く生まれています。

以下は、インパクトのある漫画イラストの例です。

- キャラクターの決定的瞬間を切り取ったワンシーン

- 背景や構図の大胆な工夫による迫力あるカット

- 感情が爆発するような表情やポーズ

- 通常のコマ割りを超えた独自の演出手法

近年ではSNS上で話題になったイラストもあり、一度見たら忘れられない独特な魅力を放っています。

現代アートの話題作

現代アートの世界でも、インパクトのあるビジュアルで話題を呼ぶ作品が多数あります。

前衛的な表現や大規模なインスタレーションによって、人々の固定観念を覆す試みがされています。

| 作家名 | 作品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| バンクシー | Girl With Balloon | 社会風刺とシンプルなグラフィックの融合 |

| 草間彌生 | 南瓜シリーズ | 鮮やかな色彩と反復模様で圧倒する存在感 |

| ジェフ・クーンズ | バルーン・ドッグ | 巨大で鮮やかな造形が印象的 |

これらの作品は、美術館や公共スペースで実際に目にすることで、より強烈な印象を受け取ることができます。

ポスターや広告の名作

ポスターや広告の分野では、一瞬で人の目を引きつけ、メッセージを記憶に残すための工夫が凝らされています。

ビジュアルインパクトが高いデザインは、時代を超えて語り継がれることも少なくありません。

印象的な広告作品には、社会問題を提起するものや、独自のユーモアセンスを取り入れたものもあります。

また、色彩やフォント、レイアウトの使い方によって、見る人に鮮烈なイメージを与えるのが特徴です。

インパクトのある絵を描きたい人へのアドバイス

インパクトのある絵を描くためには、まず自分の感情や伝えたいメッセージを明確に持つことが大切です。

「インパクト」とは、見る人の心に強く残る印象や驚きを与えることを指します。

人の目を引く絵には、テーマやカラーの工夫、構図の大胆さなど様々な工夫が施されています。

自分ならではの視点や表現を見つけていくことが、唯一無二の魅力ある絵につながります。

今までのアドバイスも参考に、ぜひ色々なアイデアを試してみてください。

創作の過程そのものを楽しむ気持ちを忘れず、あなただけのインパクトを絵に込めていくことが一番の近道です。